中川木工芸 比良工房について

中川木工芸は初代亀一が京都の老舗桶屋に丁稚奉公に入ったことが始まりです。

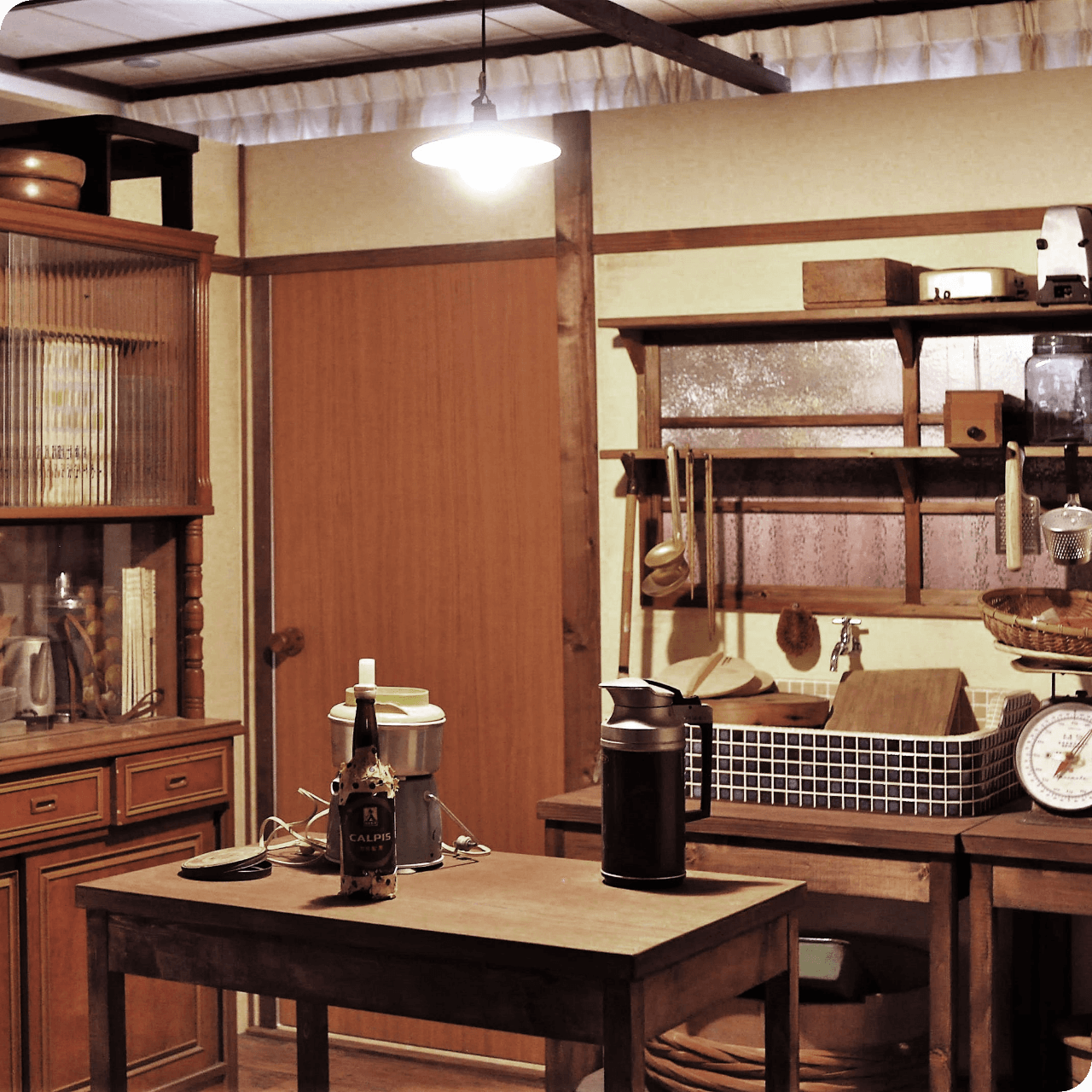

初代の時代、木桶は日常生活に欠かせない道具として、各家庭に10個、20個とあるのが普通でした。野菜や米を洗う桶、炊いたご飯を保管するおひつ、豆腐屋に豆腐を入れてもらう豆腐桶、湯桶に浴槽と挙げていったらキリがありません。

産湯に使う桶から、棺桶まで、日本人において桶は生涯身近にある道具でした。

また、京都は言わずもがな、古くから政財界、芸能の人たちで賑わっており、そのような洒脱者が出入りする旅館や料亭、お茶屋も数多く存在し、その場所では「木桶」は日常雑器ではなくおもてなしの器としても使われていたのです。

中川木工芸の歴史

しかし、日本は戦後、高度経済成長期を経て、その生活様式はがらりと変わっていきました。それまで日常生活に欠かせなかった木桶はプラスチック製品に代わり、木桶は生活からほとんど姿を消してしまったのです。

それと同時にそれまでは町内に1軒はあったと言われる桶屋が次々廃業していくことになります。弊房も注文依頼が激減し、このままでは桶の技術を継承することもままならない事態になりました。

しかし、2代目の清司は桶の技術を用いながらも美術品として作品を昇華させ、その技法において重要無形文化財保持者の認定を受けました。

また、初代の頃からの付き合いがある旅館や料亭からの、おもてなしの器としての注文依頼もあったことから、生き残ることができました。

そしていま。

中川木工芸比良工房は・・・

「伝統と革新」 今ではあらゆる伝統工芸業界がこの言葉を意識しているのではないでしょうか。中川木工芸では2代目が桶の技術を応用し、美術品として革新してきました。

そして、3代目周士は2003年6月に京都の工房から独立、滋賀県大津市に中川木工芸比良工房をひらき、2010年にフランスのシャンパンメーカーとともに独特なデザインのシャンパンクーラーを発表したことにより、世界的に注目をされることになりました。その形というのが、木桶であることの想像を超えたデザインでした。

本来、木桶の基本は、円形というシンプルなフォルムですが、周士は複数の円を組み合わせてアーチ構造の原理を維持しつつシャープな楕円、三角や五角といった多角形、波型などに変容させて木桶のデザインを探求しています。

特に木桶の持つアーチ構造は、建築との親和性があると考え、この点に着目し、木桶の構造美と機能性を活かした工芸建築の創造も目指しています。

若手とともに。工芸の未来のために。

2024年、その第一歩として取り組んだのが「木桶の茶室」です。桧材を使用し、伝統的なタガ締め技法を用いた空間は木桶の持つ独特の温もりと香り、アーチ構造がもたらす空間の広がり、静寂と安らぎに満ちた茶室空間を作り出しました。

複雑な構造計算、そしてテーブルウェアを中心に作っていた工房としては桁違いのサイズの作品の製作は大きな挑戦でしたが、若手職人とともに試行錯誤をしながら作り上げていくことは固定観念を捨て、柔軟にものづくりを捉える力と、形にしていく創造力のアップデートができたと思っております。

中川木工芸比良工房は木桶の伝統技術と文化を100年後の未来にも残していくため、デザイン、アート、テクノロジー、そして建築といった異分野との協業を通して、新たな価値を生み出していくことを目指しています。

木桶には先人たちの知恵と技術が集積しています。

木桶の持つ可能性は、まだ無限に広がっていると考えています。

主宰 中川周士

1968年京都市生まれ。1992年京都精華大学立体造形卒業、同時に父 中川清司 重要無形文化財保持者(人間国宝)に師事、木桶の制作技法、指物、刳りもの等の木工技術を学ぶ、同時に現代アートの活動も開始、個展、コンクール展などに出品、入賞多数、伝統工芸職人と現代アーティストの2つの活動を続けています。2003年滋賀県大津市に自身の工房、中川木工芸比良工房を開き木工に専念、2010年、フランスの世界的高級シャンパンメーカーのシャンパンクーラーを製作、それを機に木桶の新しい可能性を模索を始めています。国内外のデザイナー、アーテイストとのコラボ作品の制作、海外での展覧会等への出品を開始、工房での若手育成にも積極的に取り組んでいます。

素材について

-

木曽椹 軽く、黄味をおびた美しい色合いと、優しい香りが特徴です。余分な水分を吸収し、ご飯を美味しくすると言われており、おひつや寿司桶、その他幅広く料理の器等に利用されます。

-

木曽桧 木肌は少し赤みを帯びた白色で、強い芳香があるのが特徴です。抗菌作用も強いので腐りにくく、また弾力があり丈夫なので、幅広く建材や浴槽などに用いられます。

-

高野槙 高野槙は白く美しい木肌と、水に強いのが特徴です。

爽やかなハーブのような香りがし、日本固有の木の中でも高貴な木とされています。

水に強いという特徴から風呂桶や浴槽、ピッチャーなど水回りのものに使います。 -

吉野杉 杉は日本で最も一般的な木材で、身の回りの品から建材まで幅広く用いられています。

時が経てば経つほどに深みを帯びた色合いに変化していくので、調度品などに最適です。

古くから酒の醸造用の樽として用いられていた事もあり、酒器として、その香りと木目を愉しむこともできます。 -

神代杉 神代杉とは、千年から数千年もの間、土の中に埋もれていた杉です。

土中の鉄分と木のタンニンが時間をかけて化合し、灰褐色の非常に美しい色合いに変化します。

大変貴重な木材で、お茶道具や花器などに加工されます。